越前指物

江戸より伝わるホゾや継ぎ手を使った伝統的技術

木工の中でも、ホゾや継ぎ手によって木と木を組んで作られた家具・建具・調度品などの総称を指物という。

越前指物は、江戸時代から明治にかけて、府中城の城下に集結している自社や商家の旦那衆に出入りし、家具や建具などの指物を生業とするようになったのが始まりとされている。

大正から昭和の時代には、嫁入り道具の需要が多く、質の良い桐たんすを製造していた。

平成になると、住環境の変化で箱物とよばれる家具から、机やイスなどの足物家具も、指物の技術で作るようになった。

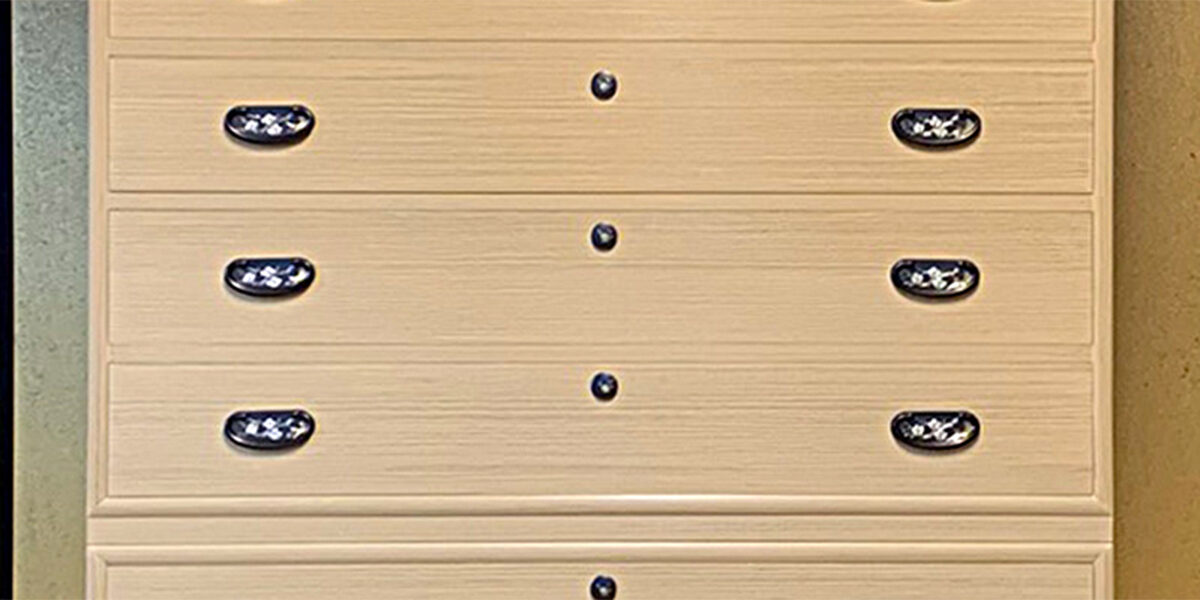

北欧調の総桐チェスト

近年の住宅には畳の和室がほとんどなく、従来の総桐たんすがミスマッチと感じる方も多いはず。そこで、桐たんすの調湿性・難燃性・防虫性などの特性を活かしつつ、デザインを北欧調にすることで、フローリングにもマッチし、お掃除ロボットや床暖房にも対応できるタンスに仕上がりました。

三崎家の先祖は、府中城下に居を構える医者の家系でしたが、診察料を払えない貧乏な方からは料金を取らない、赤髭先生のような先生だったと言い伝えられています。そのため、薬代などを稼ぐための副業的に始めたのが塗師や指物師だったということです。

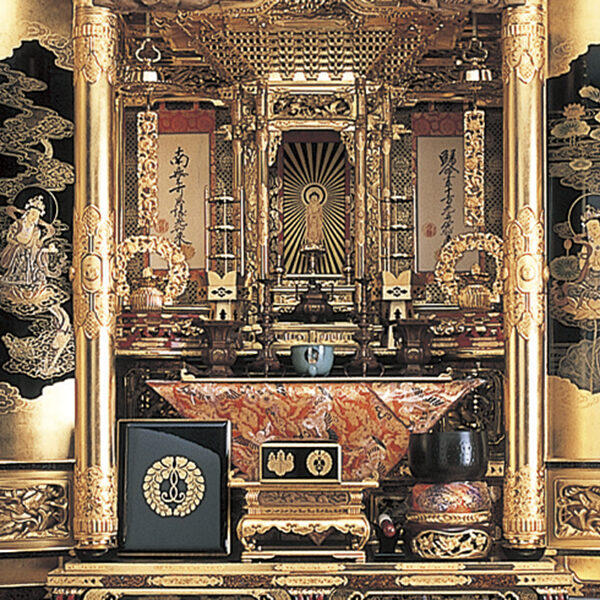

そして、初代・三崎半三郎が商家や寺社に出入りする指物師として信頼されたことで指物業を慶応元年ごろに創業いたしました。 江戸時代~明治時代には、商家の金庫代わりとして使われた「越前箪笥」や、檀那衆や寺社仏閣などのオーダー指物を製作してきました。

大正時代~昭和時代には、嫁入り道具としての「総桐たんす」で、親御さんが愛娘を送り出す親心のお手伝いをさせていただきました。

平成時代~令和になって、箪笥だけでなく「無垢木製品」のテーブルや棚類など、昔ながらの「越前指物」の意匠や技術を受け継ぎながら、現代のデザインや生活環境に即したオンリーワン商品をご提案しております。

地元に根差し、時代とともにお客様に寄り添い、現在まで150年以上続く老舗の家具店となり、ご愛顧頂いております。